© 1918.

Henry Morgenthau

Ambassadeur Américain à Constantinople

1913-1916

CHAPTER XXIV

Le meurtre d’un nation

La destruction de la race arménienne , en 1915, a

dû faire face à des difficultés qui ne s’étaient pas rencontrées lors des massacres

perpétrés pas les Turcs à partir de 1895. Au XIXème siècle, les Arméniens n’avaient

que peu de moyens de résistance. A cette époque, ils n’avaient pas accès au service

militaire, ne pouvaient pas s’engager dans l’armée turque ou posséder des armes.

Comme je l’ai déjà dit, ces discriminations disparurent en 1908 lors de l’arrivée

au pouvoir des révolutionnaires. A compter de ce jour, les Chrétiens avaient non

seulement l’autorisation de porter des armes mais y étaient même encouragés par les

autorités emportées par leur enthousiasme pour la liberté et l’égalité. En

conséquence, début 1915, chaque ville turque abritait des milliers d’Arméniens

sachant manier les armes et possédant des fusils, pistolets et autres moyens de défense.

La résistance arménienne de Van avait prouvé une fois de plus que ces hommes pouvaient

tirer parti de leurs armes. Il devenait donc évident que le massacre des Arméniens cette

fois-ci ressemblerait plus à une guerre qu’à une boucherie d’hommes et de femmes

sans défense que les Turcs avaient jusque là perpétrée. Pour que ce projet d’extermination

de toute une ethnie réussisse, deux conditions devaient être réunies : il serait

nécessaire que les soldats arméniens soient impuissants et que les armes soient

retirées de chaque ville et village arménien. Pour que le peuple arménien puisse être

massacré, il devait se trouver sans défense.

Début 1915, le statut des soldats arméniens dans l’armée

turque fut modifié. Jusque-là, la plupart d’entre eux avaient été des combattants.

Désormais, ils se retrouvaient dépouillés de leurs armes, simples travailleurs. Au lieu

de servir leur pays dans l’infanterie ou l’artillerie, ces anciens soldats

découvraient qu’ils étaient maintenant devenus des bêtes de somme ou cantonniers. Ils

devaient porter sur leurs dos les sacs de l’armée. Trébuchant sous ce fardeau, sous

les fouets et les baïonnettes des Turcs, ils étaient contraints de traîner leurs corps

épuisés à travers les montagnes du Caucase. Parfois, ils devaient tracer leur chemin,

pliés sous le poids de leur charge, avec de la neige jusqu’à la taille. Ils passaient

presque tout leur temps à l’air libre, dormant à même le sol lorsque les mauvais

traitements incessants des chefs leur laissaient assez de répit pour dormir. On ne leur

donnait que des restes de nourriture. S’ils étaient malades, ils étaient abandonnés

là où ils étaient tombés ; leurs oppresseurs turques s’arrêtant juste le temps de

les dépouiller de leurs tout ce qu’ils possédaient, y compris leurs vêtements. S’ils

parvenait à rejoindre leur destination, il était fréquent qu’ils soient massacrés.

Il existe de nombreux exemples de soldats arméniens exécutés de façon sommaire puisqu’il

était d’usage de les tuer de sang-froid. Le déroulement des exécutions suivait un

cérémonial bien précis. Ici et là, des groupes de cinquante à cent hommes étaient

faits prisonniers, enchaînés les uns aux autres par groupes de quatre, puis emmenés à

l’écart du village. Tout à coup les coups de fusils déchiraient l’air, et les

soldats turques servant d’escorte revenaient seuls au camp. Ceux envoyés pour enterrer

les corps les découvraient presque toujours complètements nus car les Turques avaient

volé tous leurs habits. Dans d’autres cas que j’ai rencontrés, les meurtriers

poussaient le raffinement jusqu’à les obliger leurs victimes à creuser leurs tombes

avant d’être abattus.

Je vais maintenant vous rapporter un épisode

consigné dans les rapports de nos consuls et qui se trouve désormais dans les archives

du Département d’Etat Américain. Début juillet, 2000 Arméniens amélés (c’est

ainsi que les Turques nomment les soldats réduits à la condition d’hommes de charge)

ont été envoyés à Harpoot pour construire des routes. Les Arméniens de cette ville

comprenaient bien ce que cela signifiait et supplièrent le gouverneur d’avoir pitié.

Il les rassura, promettant que les hommes ne seraient pas blessés. Il fit même appel à

un missionnaire allemand, M.Ehemann, pour apaiser leurs craintes, lui donnant sa parole d’honneur

que les anciens soldats seraient protégés. M. Ehemann crut le Gouverneur et apaisa les

peurs de la foule. Pourtant, chacun de ces deux mille hommes ou peut s’en faut fut

massacré, et leurs corps jetés dans une grotte. Quelques uns en réchappèrent, et c’est

par eux que la nouvelle du massacre atteignit le monde. Quelques jours plus tard, deux

mille soldats supplémentaires furent envoyés à Diarbekir. Ces hommes furent expédiés

à la campagne dans le seul but d’y être massacrés. Afin qu’ils n’aient pas la

force de résister ou de s’enfuir, ces pauvres créatures étaient systématiquement

affamées. Des agents du gouvernement les précédaient sur le chemin, informant les

Kurdes de l’arrivée de la caravane et leur ordonnant d’accomplir leur devoir. Non

seulement les Kurdes se précipitaient sur ces régiments affamés et à bout de forces

depuis les montagnes ; mais les femmes Kurdes les tuaient avec des couteaux de boucher

afin de gagner aux yeux d’Allah le paradis promis pour meurtre d’un Chrétien. Ces

massacres n’étaient pas des actes isolés. Je pourrais rapporter de nombreux autres

épisodes tout aussi horribles que celui relaté précédemment. A travers l’Empire

turc, se perpétraient des assassinats systématiques de tout homme robuste, et ce non

seulement pour se débarrasser de tout mâle pouvant engendrer une nouvelle génération d’Arméniens,

mais aussi pour de faire de la population la plus faible une proie facile.

Fig. 43. Abdülhamid.

L’Histoire l’a retenu sous le nom de “Sultan Rouge”, et Gladstone l’a décrit

comme “le grand assassin”. Sa politique était de résoudre le problème arménien en

exterminant ce race. Seule la peur de l’Angleterre,

de la France, de la Russie et de l’Amérique pouvait le limiter dans l’accomplissement

de sa tâche. Ses successeurs, Talaat et Enver, ne craignant plus ces pays, continuèrent

son programme avec

succès.

Fig. 44. Vue

de la campagne Arménienne

Aussi horribles les massacres de ces soldats sans

armes soient-ils, ils étaient la justice et la pitié incarnées comparés au traitement

qui était maintenant infligé aux Arméniens que l’on suspectait de cacher des armes.

Bien sûr, les Arméniens se sont inquiétés quand des affiches ordonnant à tous d’apporter

leurs armes au quartier général ont été placardées dans les villes et les villages.

Bien que ces ordres soient adressés à tous les citoyens, les Arméniens comprenaient

quel serait le résultat s’ils étaient laissés sans défense, tandis que leurs voisins

musulmans avaient l’autorisation de garder leurs armes. Cependant, dans de nombreux cas,

les personnes persécutées obéirent sans résistance à l’injonction. Et c’est

presque avec jubilation que les officiels turcs saisirent les fusils comme preuve de l’organisation

d’une révolution et jetèrent leurs victimes accusées de trahison en prison. Des

milliers d’Arméniens ne rendirent pas leurs armes pour la simple raison qu’ils n’en

possédaient pas. Un nombre encore plus important refusa obstinément de les rendre, non

pas parce qu’ils prévoyaient de se soulever mais parce qu’ils souhaitaient défendre

leur vie et l’honneur de leurs femmes contre les atrocités qu’ils savaient prévues.

Le châtiment infligé aux récalcitrants constitue l’un des chapitres les plus

horribles de l’histoire moderne. La plupart d’entre nous pense que la torture a cessé

depuis longtemps d’être une pratique administrative et judiciaire. Pourtant, je ne

pense pas que les périodes les plus sombres de notre histoire aient connu des scènes

aussi horribles que celles qui se déroulèrent à travers la Turquie. Pour les gendarmes

turcs, rien n’était sacré. Sous couvert de chercher des armes cachées, ils mirent les

églises à sac, sans aucun respect pour les autels et les objets sacrés. Ils mirent en

scène de fausses cérémonies imitant les rites chrétiens. Ils battaient les prêtres

jusqu’à ce qu’ils soient inconscients, sous prétexte qu’ils étaient au centre de

la sédition. Quand ils ne pouvaient pas découvrir d’armes dans les églises, il leur

arrivait d’armer les évêques et les prêtres avec des fusils, des pistolets ou des

épées avant de les juger en cour martiale pour possession illégale d’armes, puis de

les faire marcher ainsi dans les rues, dans le seul but de générer la colère fanatique

des foules. Les gendarmes traitaient les femmes avec la même cruauté et la même

indécence que les hommes. Il existe des exemples connus où des femmes accusées de

cacher des armes étaient déshabillées et fouettées avec des branches d’arbres

fraîchement coupées. Même les femmes enceintes étaient battues. Les viols

accompagnaient si souvent ces recherches qu’à l’approche des gendarmes les filles et

femmes arméniennes s’enfuyaient vers les bois, les collines ou les contreforts des

montagnes.

Au début des recherches, les hommes forts des

villes et des villages étaient arrêtés et jetés en prison. Les bourreaux exerçaient

sur eux une ingéniosité des plus diabolique afin que leurs victimes s’avouent «

révolutionnaires» et révèlent l’endroit où ils avaient caché leurs armes. Il n’était

pas inhabituel qu’un prisonnier soit placé dans une pièce avec deux Turques à chaque

bout et de chaque coté. L’interrogatoire commençait par le « bastinado », forme de

torture assez commune en Orient. Il s’agit de battre la plante des pieds avec une fine

baguette. Dans un premier temps, la douleur n’est pas très marquée, mais comme le

procédé continue inexorablement, il se transforme horrible agonie. Les pieds gonflent et

se percent, et il est courant qu’après un tel traitement il faille les amputer. Les

gendarmes torturaient ainsi leurs victimes jusqu’à ce qu’elles s’évanouissent. Ils

les réveillaient en leur jetant de l’eau à la figure et recommençaient. Si ce n’était

pas suffisant pour pousser les victimes à avouer, ils avaient d’autres méthodes de

persuasion. Ils arrachaient les sourcils et barbe un à un, ils extrayaient les ongles des

mains et des pieds, ils marquaient au fer rouge les poitrines, ils déchiraient les chairs

avec des tenailles brûlantes avant de verser du beurre bouillant dans les plaies. Parfois

les gendarmes leur clouaient les mains et les pieds à des bouts de bois dans une parodie

de la crucifixion du Christ. Quand le torturé se contorsionnait de douleur, ils criaient

: « Maintenant demande à ton Christ de venir t’aider. »

Ces cruautés, ainsi que beaucoup d’autres que je

n’ose décrire, étaient souvent perpétrées de nuit. Des Turcs étaient postés autour

des prisons. Ils étouffaient les cris des martyrisés en tapant sur des tambours et en

sifflant afin que les villageois ne les entendent pas. Dans des milliers de cas, les

Arméniens enduraient ces tortures et refusaient de rendre leurs armes pour la simple

raison qu’ils n’en possédaient pas. Pourtant rien ne pouvait persuader leurs

bourreaux que tel était le cas. Les populations prirent alors l’habitude, en apprenant

l’arrivée prochaine des gendarmes, d’acheter des armes qu’elles pourraient ensuite

rendre afin d’échapper au châtiment.

Je discutais un jour de ces procédés avec un

officiel Turc qui décrivait les tortures infligées. Il ne cacha pas que le gouvernement

avait enquêté sur le sujet et que, comme tous les hauts fonctionnaires, il avait

approuvé avec enthousiasme le traitement infligé à cette race haie. Cet officiel m’a

certifié que les détails étaient discutés de nuit au quartier général du Comité

Union et Progrès. Chaque nouveau moyen d’infliger la douleur était salué comme une

découverte magnifique, et les participants réguliers ne cessaient de se creuser les

méninges pour inventer de nouvelles méthodes de torture. Il me raconta qu’ils s’étaient

même plongés dans les dossiers de l’Inquisition espagnole et autres anciennes

institutions pratiquant la torture et avaient adopté les suggestions qu’ils y avaient

trouvées. Il ne me dit pas qui avait gagné le premier prix dans cette abominable

compétition. Cependant, à travers l’Arménie, la rumeur l’attribuait généralement

à Djevdet Bet, le Vali de Van, dont j’ai précédemment décrit les activités de

torture. À travers le pays, Djevdet était généralement connu comme le « forgeron de

Bashkale ». Ce maître ès torture avait inventé ce qui était probablement un travail

de maître : la pratique de clouer des fers à chevaux aux pieds de ses victimes

arméniennes.

Map 5. l’Arménie

Et pourtant aucun de ces faits ne constituait ce que

les journaux de l’époque appelaient « les atrocités faites aux Arméniens ». Ce n’étaient

que les préliminaires à la destruction de tout un peuple. Les Jeunes Turcs firent

preuves de plus d ‘imagination que leur prédécesseur Abdülhamid. L’ordre donné par

le sultan déchu était seulement de » tuer, tuer », tandis que la démocratie turque

fomenta un projet totalement nouveau. Plutôt que de massacrer sur le champ toute la race

arménienne, elle serait déportée. Au sud et sud-est de l’empire ottoman se trouvaient

le désert syrien et la vallée de la Mésopotamie. Bien que des régions de cette

contrée aient un jour abrité une civilisation fleurissante, elles avaient souffert le

sort de tout pays soumis au pouvoir turc. C’était maintenant une terre inhospitalière,

morne et désolée, sans ville ni village ni aucune forme de vie, peuplée seulement de

quelques tribus bédouines sauvages et fanatiques. Seul un travail conséquent, effectué

sur plusieurs années, pourrait transformer ce désert en un endroit capable d’accueillir

une population importante. Le Gouvernement Central annonça son souhait de rassembler les

deux millions d’Arméniens vivant dans différentes régions de l’Empire et de les

déporter dans cette contrée désertique et inhospitalière. S’ils avaient entamé

cette déportation de bonne foi, elle aurait représenté le summum de la cruauté et de l’injustice.

En fait les Turcs ne souhaitaient absolument pas établir les Arméniens dans ce nouveau

pays. Ils savaient que la grande majorité n’atteindraient jamais leurs destinations et

que ceux qui y parviendraient mourraient soit de soif, soit de faim, soit assassinés par

les tribus mahométanes du désert. Le vrai but de la déportation était le vol et la

destruction. Il s’agissait vraiment d’une nouvelle méthode de massacre. Quand les

autorités turques donnèrent l’ordre de procéder aux déportations, elles

condamnèrent de facto toute une race à mort. Elles en étaient parfaitement conscientes

et ne firent rien pour le dissimuler au cours des conversations que j’eus avec certains

fonctionnaires.

External Image: Library of Congress

Les déportations se déroulèrent au cours du

printemps et de l’été 1915. Parmi les villes les plus importantes, Constantinople,

Izmir (Smyrna) et Alep furent épargnées. Presque tous les autres lieux où vivaient des

Arméniens furent la scène de ces tragédies sans nom. Aucun Arménien quels que soient

son éducation, revenu ou classe sociale ne fut exempté. Dans certains villages, des

affiches étaient placardées, ordonnant à l’ensemble de la population arménienne de

se présenter dans un endroit public à un moment déterminé, la plupart du temps un ou

deux jours plus tard. Dans d’autres endroits, un crieur public informait les habitants.

Dans d’autres endroits encore, aucun avertissement n’était donné à l’avance. Les

gendarmes frappaient aux les maisons des Arméniens et leur intimaient l’ordre de les

suivre. La police leur tombait dessus comme l’éruption du Vésuve tomba sur Pompéi.

Les femmes étaient sorties des baignoires, les enfants de leur lit, le pain laissé à

moitié cuit dans les fours, les repas de famille abandonnés à moitié consommés, les

enfants enlevés des salles de classe, laissant leurs livres ouverts à la leçon du jour,

et les hommes étaient obligés d’abandonner leurs charrues dans les près et leur

bétail sur les pentes des montagnes. Même les femmes qui venaient d’accoucher étaient

obligées de quitter leur couche et de rejoindre la foule paniquée, leurs bébés

endormis dans les bras. Les quelques objets qu’elles parvenaient à rassembler

rapidement (un châle, une couverture, parfois quelques morceaux de nourriture) étaient

les seuls biens personnels qu’elles pouvaient emmener. En réponse à leurs questions

frénétiques « où allons nous ? » les gendarmes opposaient toujours la même réponse

: « Dans les terres ».

Dans la plupart des cas, les réfugiés disposaient

de quelques heures ; dans certains cas exceptionnels de quelques jours se débarrasser de

leur propriété et du mobilier. Mais l’opération était en réalité assimilable à un

vol. Ils ne pouvaient vendre qu’aux Turcs. Acheteurs et vendeurs savaient qu’ils ne

disposaient que d’un jour ou deux pour vendre ce qui avait été accumulé au cours d’

une vie. Les prix obtenus ne représentaient qu’une infime partie de la valeur réelle.

Les machines à coudre partaient pour un ou deux dollars, une vache pour un dollar, les

meubles d’une maison pour une misère. Dans de nombreux cas, les Arméniens n’avaient

pas le droit de vendre ou les Turcs d’acheter même à ces prix ridicules sous prétexte

que le gouvernement voulait vendre leurs biens afin de payer les créanciers qu’ils ne

manqueraient pas de laisser derrière eux. Les meubles étaient mis dans des magasins ou

entassés sur la place publique où ils étaient le plus souvent pillés par les hommes et

femmes turques. Les fonctionnaires informaient aussi les Arméniens que, entendu que leur

déportation n’était que temporaire et que l’intention était de les rapatrier une

fois la guerre terminée, ils n’avaient pas le droit de vendre leurs maisons. Les

précédents propriétaires avaient à peine quitté les villages que les mohadjirs

mahométants (immigrants issus d’autres régions de Turquie) étaient installés dans

les quartiers arméniens. De la même manière, tous leurs objets de valeur (argent,

bagues, montres et joaillerie) étaient apportés aux postes de police pour « être mis

en sécurité jusqu’au retour de leurs propriétaires » ; puis distribués aux Turcs.

Pourtant ces vols étaient source de peu d’inquiétudes pour les réfugiés tant les

scènes auxquelles ils assistaient étaient plus terribles et angoissantes. L’éradication

systématique des hommes continuait. Ceux laissés en vie par les persécutions décrites

ci-dessus étaient traités violemment. Avant que les caravanes ne se mettent en marche,

il était d’usage de séparer les hommes jeunes des familles, de les attacher les uns

aux autres par groupes de quatre, de les emmener aux abords de la ville et de les

exécuter. Les pendaisons publiques sans procès, le seul tort des victimes étant d’être

arméniens, étaient pratique courante. Les gendarmes se montraient particulièrement

désireux d’anéantir ceux qui étaient éduqués et ceux qui étaient influents. Les

consuls et missionnaires américains ne cessaient de m’envoyer des rapports sur de

telles exécutions, et nombre des événements que j’ai décrits précédemment ne s’effaceront

jamais de ma mémoire. A Angora tous les hommes âgés de quinze à soixante-dix ans

furent arrêtés, attachés ensemble par groupes de quatre et envoyés par la route en

direction de Césarée. Après avoir marché cinq à six heures, ils atteignirent une

vallée retirée. Là, un groupe de paysans turcs leur tomba dessus avec des massues, des

marteaux, des haches, des faux, des pelles et des scies. Non seulement ces outils

causaient-ils des morts bien plus horribles que les revolvers et les pistolets, mais,

comme les Turcs eux-mêmes s’en vantaient, ils étaient plus économiques puisqu’ils

ne nécessitaient pas de gaspiller de la poudre et des balles. Ils décimèrent ainsi

toute la population mâle d’Ankara, y compris les hommes riches et d’influence. Leurs

corps, affreusement mutilés, furent laissés dans la vallée où ils furent dévorés par

les bêtes sauvages. Une fois le massacre terminé, les paysans et les gendarmes se

retrouvèrent dans une taverne locale pour comparer leurs butins et s’enorgueillir du

nombre de « giaours » que chacun avait tué. À Trabzon, les hommes furent transférés

par bateaux et expédiés sur la mer Noire. Les gendarmes suivaient dans d’autres

embarcations, les exécutaient puis jetaient leurs cadavres à l’eau.

Par conséquent, quand les caravanes recevaient l’ordre

de s’ébranler, elles étaient presque toujours uniquement constituées de femmes, d’enfants

et de vieillards. Quiconque aurait pu les protéger du destin qui les attendait avait

été tué. Il n’était pas extraordinaire que les maires souhaitent à la foule qui se

mettait en mouvement un « bon voyage » moqueur. Avant le départ, les femmes se voyaient

parfois offrir la possibilité de devenir Mahométanes. Même si elles acceptaient cette

nouvelle religion, ce que peu d’entre elles faisaient, leurs problèmes terrestres ne s’arrêtaient

pas là. Les converties étaient obligées de placer leurs enfants dans un « orphelinat

musulman » et d’accepter qu’ils soient instruits à suivre dévotement le Prophète.

Elles-mêmes devaient prouver la sincérité de leur conversion en abandonnant leurs maris

chrétiens et en mariant avec des musulmans. Si aucun bon mahométan ne s’offrait pour

époux, alors les converties étaient déportées, même si elles professaient de façon

véhémente leur foi en l’Islam.

Fig. 45. Un

village de pêcheurs sur le lac Van. Dans cette région environ 55 000 Arméniens furent

massacrés.

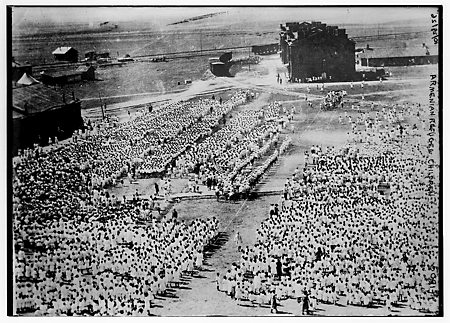

Fig. 46.

Van : Réfugiés

rassemblés autour du four public dans l’espoir d’avoir du pain. Ces Arméniens furent

déracinés de leurs maisons pratiquement sans préavis, et commencèrent à traverser le

désert. Par milliers, enfants, femmes, hommes moururent au cours de ces voyages forcés,

non seulement de faim ou d’insolation, mais aussi des conséquences de la cruauté

inhumaine de leurs gardes.

Au début, le gouvernement se montrait

disposé à protéger les colonnes. Les officiers les divisaient en convois de plusieurs

centaines ou de plusieurs milliers d’individus. Parfois, les autorités civiles

fournissaient des charrettes à bœufs qui transportaient les meubles que les exilés

avaient réussi à rassembler. Des gendarmes accompagnaient chaque convoi, officiellement

pour le guider et le protéger. Les femmes, très peu vêtues, portaient leurs bébés

dans les bras ou sur leur dos et marchaient à côté d’hommes infirmes. Les enfants

couraient. Au début, ils prenaient le déplacement à la légère. Il arrivait que des

personnes plus aisées aient un cheval ou un âne. Parfois un fermier avait sauvé une

vache ou un mouton, qui se traînait péniblement à ses cotés, et les animaux

domestiques habituels (chiens, chats et oiseaux) faisaient partie de cette procession

bigarrée. Issues de milliers de villes et villages arméniens ces caravanes se mettaient

en route. Elles remplissaient toutes les routes menant vers le sud. A,u cours de leurs

avancées, elles soulevaient la poussière et abandonnaient débris, chaises, couvertures,

draps, ustensiles de cuisine et autres impedimenta , marquant leur avancée. Quand les

caravanes démarrèrent, les individus avaient visages humains. Quelques heures plus tard,

la poussière s’était déposée sur les visages et les vêtements ; la boue séchait

sur les membres inférieurs. La cohorte avançait lentement, courbée sous la fatigue et

affolée par la brutalité de ses « protecteurs ». On aurait dit une nouvelle et bizarre

espèce d’animaux. Pendant presque six mois, d’Avril à Octobre 1915, la

quasi-totalité des routes d’Asie mineures fut encombrée par ces groupes d’exilés d’un

autre monde. On pouvait les voir entrer et sortir des vallées, escalader les pentes de

presque toutes les montagnes. Avancer toujours et encore, sans savoir où, si ce n’est

que chaque route menait à la mort. Village après village, ville après ville, dans les

pénibles conditions déjà décrites,la population arménienne était évacuée. On que

pendant ces six mois, environ 1 200 000 personnes commencèrent leur voyage vers le

désert syrien.

« Priez pour nous » disaient-ils en quittant leurs

maisons ; ces maisons où leurs ancêtres avaient vécu pendant plus de 2500 ans. « Nous

ne nous retrouverons pas dans ce monde, mais un jour nous nous retrouverons. Priez pour

nous. »

External Image: Library of Congress

Les Arméniens avaient à peine quitté leur village

natal que les persécutions commençaient. Les routes qu’ils empruntaient n'étaient que

des chemins destinés aux ânes. Au fur et à mesure, ce qui avait commencé comme une

longue procession ordonnée se transformait en masse échevelée et désordonnée. Les

femmes étaient séparées de leurs enfants et les hommes de leurs femmes. Bientôt, les

personnes âgées perdirent contact avec leur famille et avancèrent difficilement. Les

conducteurs turcs des charrettes à bœufs, après avoir soutiré jusqu’au dernier sous

de leur charge, les laissaient brusquement avec leurs biens sur le bord de la route et s’en

retournaient vers le village et leurs prochaines victimes. Par conséquent, très

rapidement, jeunes et vieux, furent contraints de voyager à pieds. Les gendarmes envoyés

par le gouvernement, officiellement pour protéger les exilés, devinrent rapidement leurs

bourreaux. Ils suivaient leurs charges avec des baïonnettes au fusil et poussaient

quiconque semblait ralentir le pas. Ceux qui essayaient de s’arrêter pour se reposer ou

tombaient d’épuisement sur la route étaient obligés de rejoindre le convoi de

manière extrêmement brutale. Ils poussaient même les femmes enceintes avec leurs

baïonnettes. Si l’une d’entre elles, ce qui était fréquent, accouchait en route,

elle était immédiatement obligée de se relever et de rejoindre les marcheurs. L’ensemble

du trajet était une lutte permanente avec les habitants musulmans. Des détachements de

gendarmes partaient en éclaireurs informer les tribus kurdes de l’approche de leurs

victimes. Les paysans turcs étaient eux aussi prévenus de l’imminence de l’arrivée

des convois. Le gouvernement ouvrait même les prisons et libérait les condamnés à

condition qu’ils se conduisent comme de bons musulmans à l’approche des arméniens.

Par conséquent chaque caravane devait constamment lutter pour sa survie contre une

succession d’ennemis : les gendarmes qui les accompagnaient, les paysans et villageois

turcs, les tribus kurdes et les bandes de Chétès ou de brigands. Il ne faut pas oublier

que les hommes qui auraient pu défendre leurs compagnons de route avaient presque tous

été tués ou enrôlés de force dans l’armée comme hommes de charge, ni que les

exilés eux-mêmes étaient systématiquement privés de toutes leurs armes avant que le

voyage ne commence.

Plusieurs heures après le départ, les Kurdes

fondaient sur leurs victimes depuis leurs habitations dans les montagnes. Se précipitant

sur les jeunes filles, ils soulevaient leur voile et capturaient les plus jolies. Ils

enlevaient autant d’enfants qu’ils le souhaitaient et volaient sans vergogne le reste

de la troupe. Si les exilés avaient apporté de l’argent ou de la nourriture, leurs

assaillants s’en emparaient, les condamnant à mourir de faim. Ils volaient leurs

vêtements, laissant parfois hommes et femmes complètements nus. En même temps qu’ils

commettaient ces pillages, les Kurdes massacraient sans entrave et les cris des femmes et

des vieillards s’ajoutaient à l’horreur générale. Dans les villages musulmans, de

nouvelles exactions attendaient ceux qui étaient parvenus à échapper à ces attaques en

rase campagne. Là, la brutalité des Turcs se concentrait sur les femmes. Les violences

commises entraînaient leur mort ou elles devenaient folles furieuses. Après avoir passé

la nuit dans une sorte de campement horrible, les exilés, tout du moins ceux qui avaient

survécu, reprenaient leur chemin le lendemain matin. Plus le voyage durait, plus la

férocité des gendarmes semblait augmenter, comme si le fait que leurs victimes vivent

leur déplaisait. Souvent, quiconque tombait sur la route était passé à la baïonnette

sur le champ. Par milliers, les Arméniens commencèrent à mourir de faim et de soif.

Même quand ils s’approchaient des rivières, les gendarmes leur interdisaient de boire,

dans le seul but de les tourmenter. Le chaud soleil du désert brûlait leurs corps peu

habillés et leurs pieds nus, foulant le sable chaud du désert, étaient si douloureux

que des milliers tombèrent et moururent ou furent tués où ils se trouvaient. Par

conséquent, en quelques jours, ce qui était une procession d’êtres humains se

transforma en une horde trébuchante de squelettes couverts de poussière. Ils cherchaient

de façon frénétiquement des morceaux de nourriture, mangeant n’importe quels aliments

qu’ils pouvaient trouver. Ils devenaient fous suite aux visions horribles qui

remplissaient chaque heure de leur existence. Ils étaient malades à cause des

épidémies qui accompagnent des conditions aussi dures et des privations. Mais toujours

et encore, poussés par les fouets et les bâtons et les baïonnettes de leurs bourreaux,

ils avançaient.

Par conséquent, en se déplaçant, les exilés

laissaient derrière eux une autre caravane : celle des morts et des cadavres non

enterrés, des vieillards et des femmes en phase terminale de typhus, dysenterie ou

choléra. Des supplications pitoyables pour de l’eau et de la nourriture montaient des

jeunes enfants allongés sur le dos. Certaines femmes tendaient leurs bébés à des

inconnus, les suppliant de les prendre et de les sauver de leurs bourreaux. Le cas

échéant, elles les jetaient dans des puits ou les abandonnaient derrière des buissons

afin qu’ils puissent au moins mourir dignement. Une cohorte de jeunes filles, vendues

comme esclaves, généralement pour unmedjidie (quatre-vingt centimes) était laissée

derrière. Après avoir servi les buts brutaux de leur acheteurs, elles étaient forcées

de se prostituer. Une série de campements où malades et mourants se mélangeaient aux

cadavres non enterrés ou à moitié enterrés, marquait l’avancée de la procession.

Une multitude de vautours les suivaient dans les airs, et des chiens féroces les

suivaient constamment, se disputant les corps. Les scènes les plus terribles se

déroulaient au bord des rivières, particulièrement de l’Euphrate. Parfois, quand ils

traversaient le fleuve, les gendarmes poussaient les femmes dans l’eau, tirant sur

toutes celles qui tentaient de se sauver en nageant. Il était fréquent que des femmes

plongent d’elles-mêmes dans la rivière, leurs enfants dans les bras, afin de sauver

leur honneur.

External Image: Library of Congress

Un rapport consulaire rapporte les faits suivants :

« Au cours de la dernière semaine de juin, de nombreux Arméniens d’Erzurum ont été

déportés sur plusieurs jours successifs. La plupart ont été massacrés en chemin,

abattus ou noyés. L’une d’entre eux, Madame Zarouhi, une vieille femme de biens, a

été jetée dans l’Euphrate. Elle s’est sauvée en s’accrochant à un rocher dans

le fleuve. Elle a réussi à rejoindre la rive et à retourner à Erzurum où elle s’est

cachée chez un ami turc. Elle a raconté au Prince Argoutinsky, représentant de « l’Union

Urbaine de toute la Russie » à Erzurum, qu’elle frémissait rien qu’en pensant aux

centaines d’enfants passés à la baïonnette par les Turcs et jetés dans l’Euphrate

et à comment les hommes et les femmes avaient été déshabillés, attachés les uns aux

autres par centaines, abattus puis précipités dans la rivière. Elle a même rapporté

que dans un méandre du fleuve près d’Erzinghan, des milliers de corps formaient un tel

barrage que l’Euphrate avait changé sa course sur environ quatre-vingt dix mètres.

Il est ridicule que le gouvernement turc maintienne

qu’ils ait jamais vraiment eu l’intention de « déporter les Arméniens vers de

nouvelles maisons ». Le traitement infligé aux convois montre clairement la volonté

réelle d’Enver et Talaat. Combien d’hommes exilés vers le sud dans ces conditions

révoltantes arrivèrent à destination ? L’exemple d’une seule caravane montre

comment ce projet de déportation s’est entièrement transformé en un projet d’extermination.

Les détails en question me furent fournis par le Consul américain d’Alep et sont

maintenant archivés au Département de Washington. Le 1er juin, un convoi de trois mille

Arméniens, essentiellement des femmes, des filles et des enfants, quitta Harpoot. Comme d’habitude,

le gouvernement fournit une escorte de soixante-dix gendarmes commandés par un officier

turc, un Bey. Mais, comme d’habitude, ces gendarmes ne furent pas leurs protecteurs mais

leurs bourreaux. A peine les déportés s’étaient-ils mis en marche que le Bey extorqua

400 lires à la caravane, en leur promettant de les garder en sécurité jusqu’à l’arrivée

à Malatia. À peine les avait-il volés du seul bien susceptible de leur procurer de la

nourriture qu’il s’enfuit, les laissant à la merci des gendarmes.

Tout le long du chemin vers Ras-ul-Ain, première

gare sur la ligne de Bagdad, l’existence de ces misérables voyageurs ne fut qu’une

succession d’horreurs. Les gendarmes allaient de l’avant, pour annoncer aux tribus

quasi sauvages des montagnes l’approche des plusieurs milliers de femmes et de filles

arméniennes. Les Arabes et les Kurdes enlevèrent ces dernières ; les montagnards les

attaquèrent de façon répétée , violant et tuant les femmes. Les gendarmes eux-mêmes

participèrent à l’orgie. Les rares hommes qui accompagnaient le convoi furent tués un

à un. Les femmes qui étaient parvenues à conserver de l’argent aux dépends de leurs

bourreaux en le cachant dans leur bouche ou leurs cheveux s’en servaient pour acheter

des chevaux. Mais ils leur étaient constamment volés par les tribus kurdes. Puis, après

avoir battu et volé et violé et tué leurs « protégés » pendant treize jours, les

gendarmes les abandonnèrent. Deux jours après, les Kurdes passèrent le groupe en revue

et rassemblèrent tous les hommes encore en vie. Ils en comptèrent environ 150, de 15 à

90 ans qu’ils massacrèrent jusqu’au dernier. Le même jour ce groupe venu de Harpoot

fut rejoint par un autre convoi venu de Siva. La caravane comptait désormais 18 000

personnes.

Un autre Bey kurde prit le commandement. Pour lui,

comme pour tous les hommes dans sa position, il ne s’agissait que d’une opportunité

pour piller, outrager et tuer. Ce chef de bande rassembla ses hommes et les invita à agir

à leur guise avec les membres du convoi. Jour après jour, nuit après nuit, les plus

jolies filles furent enlevées. Parfois elles revenaient dans un état lamentable qui

racontait combien elles avaient souffert. Les retardataires, quiconque était trop âgé

ou infirme ou malade pour tenir le rythme était immédiatement tué. Chaque fois qu’ils

arrivaient dans un village turc, tous les vagabonds locaux étaient autorisés à s’emparer

des jeunes Arméniennes. Lorsque les rangs éclaircis des exilés atteignirent l’Euphrate,

ils virent les corps de deux cents hommes flottant à la surface de l’eau. Ils avaient

été volés tant de fois qu’il ne leur restait plus que quelques haillons dont les

Kurdes s’emparèrent bientôt. La grande majorité du convoi marcha pendant cinq jours,

presque entièrement nus sous le soleil brûlant du désert. Pendant cinq autres jours,

ils n’eurent pas un morceau de pain ni une goutte d’eau. Les Kurdes vendaient l’eau

entre une et trois lires le verre, et parfois ils jetaient l’eau après avoir été

payés. Ailleurs se trouvaient des puits. Certaines femmes se jetèrent dedans car il n’y

avait pas de corde ou de seau pour tirer l’eau. Bien que ces femmes se soient noyées et

que leurs corps polluent l’eau, le reste du convoi buvait dans ces puits. Parfois, quand

les puits n’étaient pas profonds et que les femmes pouvaient descendre puis ressortir,

les autres se précipitaient sur elles pour lécher ou sucer leurs vêtements mouillés et

sales afin de calmer leur soif. Quelques fois les habitants de villages arabes avaient

pitié d’eux et leur donnaient de vieux morceaux de toile pour se couvrir. Certains

exilés qui avaient toujours de l’argent achetaient des vêtements, mais beaucoup durent

marcher nus jusqu’à Alep. Les pauvres femmes osaient à peine marcher tant elles

avaient honte et avançaient courbées en deux.

Au dix-septième jours, quelques créatures

atteignirent Alep. Des deux convois de 18 000 personnes, seuls 150 femmes et enfants

atteignirent leur destination. Parmi ceux qui n’arrivèrent jamais, quelques une, les

plus séduisantes, vivaient toujours captives de Turcs ou des Kurdes. Tous les autres

étaient morts.

External Image: Library of Congress

Mon seul but, en insistant sur ces faits horribles

est que, sans ces détails, le public anglophone ne pourrait vraiment comprendre ce qu’est

cette nation qu’on appelle la Turquie. Et encore, je n’ai pas raconté les détails

les plus affreux, car le récit complet des orgies sadiques dont les hommes et femmes

arméniens furent victimes ne pourrait jamais être publié en Amérique. Les crimes les

plus pervers que l’âme humaine puisse imaginer, les raffinements de persécution que l’imagination

la plus abjecte puisse concevoir devinrent l’horrible quotidien de ces malheureux. Je

suis convaincu que l’histoire de l’humanité ne contient pas d’épisodes plus

affreux que celui-ci. Les grands massacres et persécutions passés semblent presque

insignifiants comparés aux souffrances de la population arménienne en 1915. Le massacre

des Albigeois au début du XIIIème siècle a toujours été considéré comme l’un des

événements les plus malheureux de l’histoire. Au cours de cette explosion de

fanatisme, environ 60 000 personnes furent tuées. Lors du massacre de la Saint

Barthélémy environ 30 000 personnes perdirent la vie. Les Vêpres Siciliennes, que l’on

avait toujours tenues pour l’une des explosions de fanatisme des plus féroces,

causèrent la mort de 8000 personnes. De nombreux ouvrages ont été écrits sur l’Inquisition

espagnole sous Torquemada. Pourtant au cours des dix-huit années de son administration,

à peine plus de 8000 personnes furent suppliciées jusqu’à ce que mort s’en suive.

Le seul précédent dans l’histoire qui rappelle la déportation des Arméniens est sans

doute l’expulsion des juifs d’Espagne par Ferdinand et Isabelle. D’après Prescott,

160 000 furent déracinés de leur foyer et disséminés au hasard à travers l’Afrique

et l’Europe. Pourtant toutes ces persécutions semblent presque infimes comparées aux

souffrances des Arméniens qui entraînèrent la mort d’au moins 600 000 voire même un

million de personnes. Pourtant ces premiers massacres, comparés aux motivations des

atrocités faites aux Arméniens, ont un point commun que l’on pourrait presque

considérer comme une excuse : ils sont le résultat d’un fanatisme religieux. La

majorité des hommes et des femmes qui les ont instigués croyaient sincèrement qu’ils

servaient fidèlement leur Créateur. Sans aucun doute possible, le fanatisme religieux

est une des raisons qui explique l’immolation par la populace turque et kurde des

Arméniens en sacrifice à Allah. Par contre les instigateurs des massacres n’avaient

pas de tels motifs. Ils étaient presque tous athées, sans plus de respect pour le

Mahométisme que pour le Christianisme. Leur unique raison était une politique d’Etat

préméditée et impitoyable.

Les Arméniens ne sont pas le seul peuple en Turquie

à avoir souffert de la politique de « Turquie aux Turcs ». Ce que je viens de raconter

à propos des Arméniens pourrait aussi être écrit, avec des légères modifications, à

propos des Grecs et des Syriens. En effet, les Grecs furent les premières victimes de l’idéal

nationaliste. J’ai déjà décrit comment, au cours des mois précédents la guerre en

Europe, le gouvernement ottoman commença à déporter ses sujets grecs le long de la

côte d’Asie Mineure. Ces violences engendrèrent peu d’intérêt en Europe et aux

Etats-Unis. Pourtant, en l’espace de trois ou quatre mois, 100 000 Grecs furent

arrachés aux maisons de leurs ancêtres sur le littoral méditerranéen et déportés

vers les Iles Grecques et dans l’intérieur des terres. La plupart du temps il s’agissait

de déportations réelles : les Grecs étaient vraiment déportés vers de nouveaux

endroits et non massacrés. C’est probablement parce que le monde civilisé ne protesta

pas contre ces déportations que le gouvernement turc décida d’appliquer la même

méthode sur une plus grande échelle, non seulement pour les Grecs mais aussi pour les

Arméniens, les Syriens, les Nestoriens et autres peuples sujets. Bedri Bey, le préfet de

police de Constantinople, avoua même à l’un de mes secrétaires que l’expulsion des

Grecs avait été un tel succès qu’ils avaient décidé de l’étendre aux autres

races de l’Empire.

Le martyre des Grecs se déroula donc en deux phases

: la première avant guerre, l’autre au début de 1915. La première concerna

essentiellement les Grecs de la côte maritime d’Asie Mineure. La seconde s’attaqua à

ceux qui vivaient en Thrace et dans les territoires autour de la mer Marmara, des

Dardanelles, du Bosphore et de la côte de la mer Noire. Ces derniers furent envoyés par

centaines de milliers vers l’intérieur de l’Asie Mineure. Les Turcs adoptèrent

quasiment le même procédé pour les Grecs que pour les Arméniens : ils les

incorporèrent dans l’armée ottomane avant de les transformer en travailleurs pour la

construction de routes dans le Caucase et autres scènes de combat. Ces soldats grecs,

comme les Arméniens, moururent par milliers de froid, de faim ou autres privations. De la

même façon, toutes les maisons des villages grecs furent fouillées à la recherche d’armes

cachées. Tout comme leurs compagnons arméniens, les hommes et les femmes furent battus

et torturés. Les Grecs durent se soumettre aux mêmes réquisitions forcées qui, comme

dans les cas des Arméniens, n’était que des pillages à grande échelle’ Les Turcs

tentèrent de convertir les Grecs à l’Islam. Les filles grecques, comme les filles

arméniennes, furent enlevées et emmenées dans des harems turcs tandis que les garçons

grecs étaient kidnappés et placées dans des familles mahométanes. Les Grecs, comme les

Arméniens, furent accusés de déloyauté envers l’Empire Ottoman, de ravitailler les

sous-marins anglais stationnés dans la mer Marmara et d’espionner. Les Turcs

déclarèrent aussi qu’ils n’étaient pas fidèles à l’Empire Ottoman et

espéraient qu’un jour les régions grecques de Turquie retourneraient à la Grèce. Sur

ce point ils avaient indiscutablement raison. Il n’est pas surprenant que les Grecs,

après cinq siècles de souffrances innomables sous le joug des Turcs aient eu hâte de

voir leurs terres retourner à la mère patrie. Les Turcs, comme dans le cas des

Arméniens, profitèrent de cette excuse pour massacrer tout un peuple. Partout les Grecs

étaient regroupés sous la protection de soit disant gendarmes puis déportés, la

plupart du temps à pieds, vers l’intérieur. On ne sait pas exactement combien il y eut

d’exilés, mais les estimations varient entre 200 000 à 1 000 000. Ces caravanes

souffrirent de grandes privations, mais elles ne subirent pas de massacre à grande

échelle comme ce fut le cas pour les Arméniens, et c’est probablement pour cela qu’on

en parle peu. Les Turques ne montrèrent pas cette considération par pitié. Les Grecs,

contrairement aux Arméniens, avaient un gouvernement qui se souciait du sort de sa

nation. A cette époque, les alliés des Allemands craignaient tous que la Grèce ne s’engage

dans la guerre aux cotés de l’Entente. Un massacre de Grecs en Asie Mineure aurait,

sans aucun doute, produit dans la population grecque un état d’esprit tel que leur roi

germanophile n’aurait pas pu empêcher son pays d’entrer en guerre. C’est donc pour

des raisons purement politiques que les Grecs de Turquie échappèrent aux atrocités qui

décimèrent les Arméniens. Mais leurs souffrances n’en sont pas moins terribles. Elles

forment un autre chapitre de la longue liste des crimes pour lesquels la civilisation

tiendra les Turques responsables. |

Chapter Twenty-Five: Talaat tells why he deports the Armenians